実習のプリントの中で実験方法の中に書かれてある表以外の計算結果を記す。

もしかしたら必要かもしれないから書いておいたら無難。

実験Ⅰ 結果

| 設定力率 | 線路電圧降下 | 線路損失率 | 送電端インピーダンス | 線路抵抗 | リアクタンス | 作用インピーダンス | 作用抵抗 | 作用リアクタンス |

| 1.0 | 1.01 | 11.0 | 58.82 | 56.47 | 16.46 | 0.588 | 0.565 | 0.165 |

| 4.71 | 7.79 | 38.46 | 37.69 | 7.66 | 0.385 | 0.377 | 0.077 |

| 5.29 | 9.24 | 27.64 | 26.81 | 6.72 | 0.276 | 0.268 | 0.067 |

| 0.8 | 2.04 | 9.66 | 58.82 | 56.89 | 14.94 | 0.588 | 0.569 | 0.149 |

| 4.17 | 9.43 | 38.46 | 37.69 | 7.66 | 0.385 | 0.377 | 0.77 |

| 0 | 10.7 | 25.64 | 21.28 | 14.30 | 0.256 | 0.213 | 0.143 |

| 0.6 | 2.04 | 6.43 | 60.61 | 58.79 | 14.74 | 0.606 | 0.588 | 0.147 |

| -3.38 | 8.02 | 33.33 | 21.00 | 25.88 | 0.333 | 0.210 | 0.259 |

| -4.31 | 13.72 | 24.39 | 16.34 | 18.04 | 0.244 | 0.163 | 0.180 |

フェランチ効果について載せておく。

フェランチ効果とは、受電端電圧が送電端電圧より高くなる現象をいう。

通常、電線には非常に小さいが抵抗があるので、電流を流すと抵抗で電圧が下がる。

よって送電端の方が受電端より電圧が高いのが一般的である。

しかし、長距離送電線のようなケーブル亘長が長い系統では、受電端電圧が送電端電圧より高くなる場合がある。

上図では、電流は遅れている。

上図では、電流は進んでいる。

電流の位相が変化するのはインダクタンスやコンデンサに深く関わっており、

電流が遅れている場合はインダクタンスが多い状態であり、

図より、送電端電圧V1のベクトルの方が受電端電圧V2のベクトルより長いことから送電端電圧の方が受電端電圧より高いことが分かる。

電流が進んでいる場合は、静電容量が多い状態であり、

図より、受電端電圧V2のベクトルの方が送電端電圧V1のベクトルより長いことから、受電端電圧の方が送電端電圧より高いことが分かる。

もう一つ、短絡事故と地絡事故についても説明。

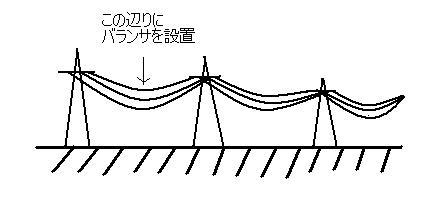

短絡とは、配電線の被覆の劣化や破損、または変電室の変圧器や他の電力設備の焼損、遮断器の爆発、主に多いのが風による電線同士の接触であり、これにより電路に定格を超える大電流が流れることである。(ここで、電線の図でもいれておく)

風によるゆれを防止する方法とすれば、電線の真ん中にバランサを設置してゆれを防止する。

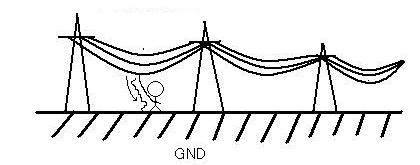

地絡事故とは、電路と大地との間の絶縁が極度に低下して、その間がアークまたは導体によってつながることである。(ここで、人が電線にぶら下がっているなどの電線の図をいれる)

防止策とすれば、機器の外箱には接地が施したり、低圧電路には漏電遮断器などが設置するなどの方法がある。(・・・のはずであるがビミョ)

短絡事故、地絡事故共に非常に危険なものなので十分に注意する必要がある。

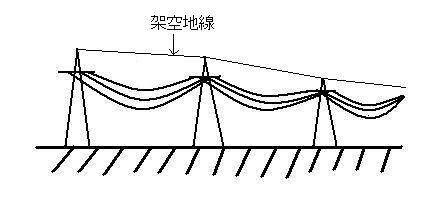

架空地線について

架空地線の主な目的

1.電線の上部に架線して、雷を架空地線で受けて電線への直撃を防止する

2.雷により鉄塔の電位が上昇し、鉄塔側から電線に逆フラッシオーバすること

を防ぐ

3.架空地線により弱電線(電話線等)への電磁誘導障害を軽減する

また、最近では架空地線に光ファイバケーブルを使用することによって、通信を可能にしているが、長距離にわたってはゲイン(減衰量)の関係で通信が出来ないが、実現できるように現在では研究をされている。(架空地線の図でもいれる)

あと、何か課題研究で分からないところがあれば早めにメールで教えてください。

・・・こんなもんですか?

戻る