2.短絡比の大小と機器の特性の関係を説明できるもんならやってみろやハゲが!!!

誰がハゲやねん!ええよ、説明したろうやないか!!!

短絡比Ksは、同期機の体格を決定する重要な定数の一つである。

Ksの大きい機械は、同期インピーダンスZsを小さくするため、ギャップを大きくし、

電機子巻線の巻き数を少なく設計している。

このため、界磁のアンペア回数が大きくなり界磁と電機子の寸法と重量が増えて、銅に比べて鉄の使用量が多くなる。

このように設計されたものを一般に鉄機械と呼ばれる。

逆にKsの小さい機械は、鉄よりも銅を多く使うので、小型で軽量な銅機械となる。

次に短絡比Ksの大小がどのような影響を与えるのかを記す。

①短絡比大(鉄機械)

鉄損と機械損が増加し効率が悪い反面、電圧変動率が小さく、安定度、過負荷耐量が大きくなる利点がある。

②短絡比小(銅機械)

鉄機械の場合と逆になる。

また、短絡比Ksの値は水車及びエンジン発電機で0.8〜1.2、タービン発電機で0.5〜0.8程度のものが多い。

3.鉄損、機械損(以下略

まず、鉄損について考えてみる。

鉄損はヒステリシス損と渦電流損の和から求められる。

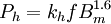

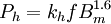

ヒステリシス損は、

であり、その中の最大磁束密度であるBmは、

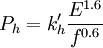

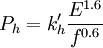

そして、Phの関係式をBmの式に代入すると、

となる。

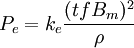

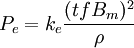

次に、渦電流損は、

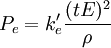

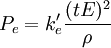

であり、Bmの関係式をPeの式に代入すると、

となる。

したがって、鉄損はPhの式とPeの式を足したものであり、電流、電圧、周波数(回転数)の関係は式から明らかである。

機械損は、同期発電機の入力から固定損と電機子銅損、鉄損を差引いた値である。

機械損は次式であらわされる。

Pm=EdId-(Pk+Id2Rm+Pi)[W]

固定損Pkは、

Pk=EdIdo-Ido2Ram[W]

である。

よって、機械損は、

(面倒くさいから省略するが、レポート記入時は鉄損と固定損を明らかにしておくこと。)

となる。

したがって、機械損の電流、電圧、周波数(回転数)の関係は式から明らかである。

電機子銅損は、電流によって生じる巻線のジュール熱(抵抗損)のことであるから、

Pc=I2R[W]

で求められる。

したがって、電機子銅損の電流、電圧、周波数(回転数)の関係は式から明らかである。

戻る